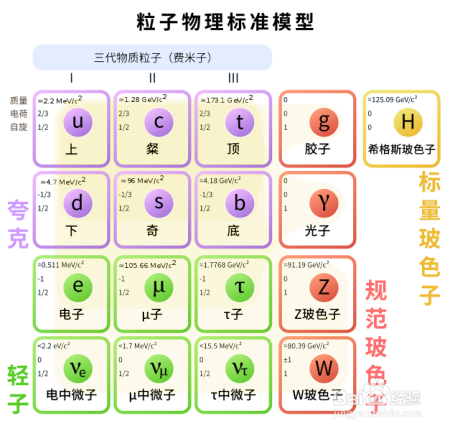

粒子物理标准模型

我们都知道,20世纪由两大物理学理论诞生,一个是相对论,一个是量子力学。相对论在大尺度上(也就是速度快,引力大的尺度)解决了很多牛顿力学解决不了的物理学现象。而量子力学则是在小尺度上(小于纳米级的尺度)解决了很多牛顿力学解释不了的物理学现象。

后来,科学家利用“粒子加速器”去探究小尺度上的问题,尤其是原子内部,原子核内部,甚至是质子内部的物理学现象。

在一次次对撞中,科学家发现了100多种粒子。这就让他们十分头疼了,这些新粒子到底是咋回事?这有点类似于当初很多科学家发现了很多新元素,但是这些新元素之间啥关系,遵循什么规律,没有人搞得清楚。直到门捷列夫提出了元素周期律。这就好比一个无机化学的指导手册一样,指导着化学家们深入到元素的世界里。

而发现这么多粒子之后,科学家也想着是不能是弄出一个类似于门捷列夫的周期律一样的科学理论。这不,还这让他们给找到了,他们把狭义相对论和量子力学进行结合,得出了量子场论,提出了粒子物理标准模型。

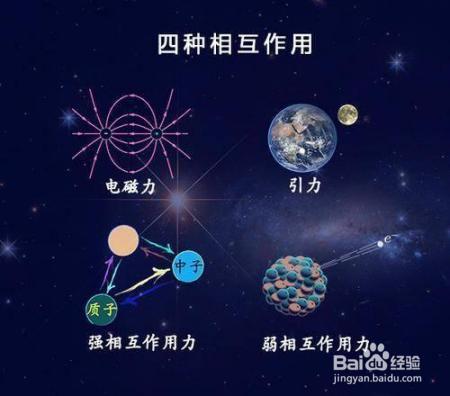

在这套理论当中,科学家们统一了四大作用中的三大作用,分别是电磁相互作用,弱相互作用和强相互作用。

还统一了粒子世界,把粒子分为了费米子和玻色子。

其中玻色子其实就是用来传递相互作用的。胶子和介子就是用来传递强相互作用,W玻色子和Z玻色子就是用来传递弱相互作用,光子则是用来传递电磁相互作用。还有一种玻色子叫做希格斯玻色子就是用来赋予粒子质量的。

那费米子又是做什么的呢?

如果说玻色子是物质的粘合剂,那费米子是构成物质的最小单位,我们还来看粒子物理标准模型。

费米子中又分为轻子和夸克,其中轻子有电子,μ子,τ子及其他们的中微子,夸克有六种:上、下、顶、底、奇、粲。

发现夸克

目前来看,它们是构成物质的最小单位。你可能要问为什么了?

说白了,就是我们用加速器根本撞不开。

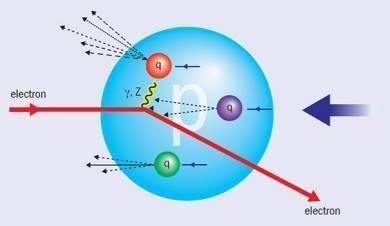

就拿夸克来说吧,如果你用粒子加速器就撞质子,结果呢,你会发现有个三不同的折射角,这其实意味着这当中有三个比质子更小的粒子存在。他们管这些粒子叫做夸克。但是,无论我们用什么办法去撞质子,都没有办法找到这些自由状态下的更小的粒子。

这种尝试让科学家明白一个道理,肯定有什么机制确保了质子不会被撞开,也就是说,夸克其实好像是被关在了这当中,于是,这也被我们称为了夸克禁闭。

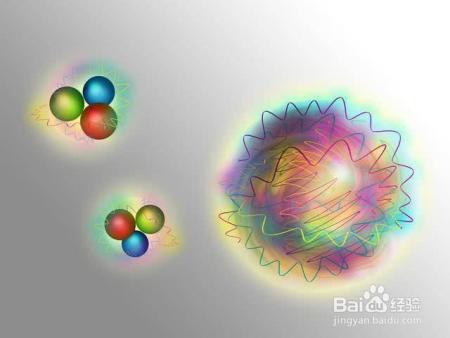

其实从字面上的意思来看,我们也能大致明白具体的意思,就是说夸克被关在一个地方出不来。那没有什么可以解释的呢?答案是还真有。那就是杨振宁和米尔斯的杨米尔斯理论。

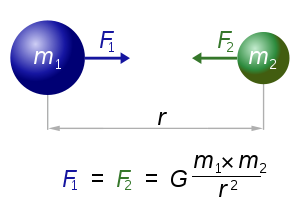

这个理论告诉我们,传递强力的胶子,也就是束缚夸克的胶子。这种机制和引力是相反的。我们都知道,引力和距离的平方成反比,说白了就是距离越远,引力越小。

但是强力的机制正好反过来,也就是说,距离越近力越小,距离越远力越大。所以,夸克其实是自由自在地在圈子里面玩耍,只要踏出一定的范围,就会被强力束缚住,跑不出去。而利用杨米尔斯理论去解决强力机制以及“夸克禁闭”的科学家,一共有5位,我们都知道,诺奖一般只颁给三位,但由于这个发现实在太重要,于是,分两次颁给了这5位。

当然,也有科学家认为,这并不能完全解决“夸克禁闭”的问题,不过这都是学术圈的争端,就让学术圈自己去争好了。

夸克模型

知道了“夸克禁闭”,其实也就好理解了,以目前的科学技术以及认知来说,6种夸克、电子、μ子、τ子、以及3种微子,极其他们的反粒子,就是构成物质的最小组成单位。其中夸克所带的电荷数是基本电荷的-1/3倍或+2/3倍。

其中,我们熟悉的质子和中子是有三个夸克构成的,不过种类稍微有点不同,这才导致了质子的质量要小于中子。

由于质能等价的存在,中子的质量要大于质子和电子,也就说明中子的能量要大于质子和电子。这也就是解释了,在自然状态下,质子和电子不会反应生成中子,这是因为能量最低原理导致的,意思是除非有外力,能量只能从高往低。一个自由的中子,大概在15分钟左右,就会衰变成质子和电子。

以上这些就是关于微观粒子,尤其是夸克相关的一些内容。